Свои люди

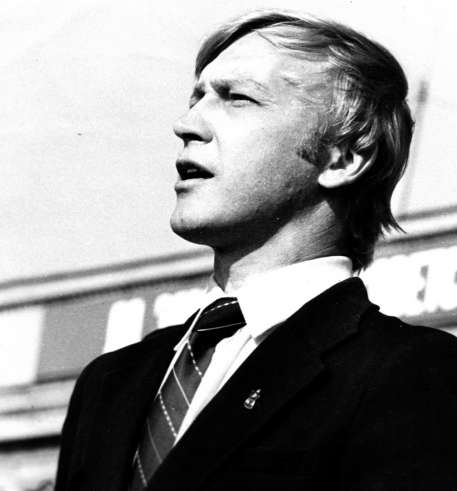

Воспоминания выпускника Куйбышевского политехнического института Сергея Шаркунова

Сергей Шаркунов. Родился в 1950 году. В 1967 году поступил на механический факультет Куйбышевского политехнического института. После вуза начинал сменным мастером на Средневолжском станкостроительном заводе (СВСЗ). Затем работал в Куйбышевском горкоме комсомола и городском комитете КПСС. После возвращения на СВСЗ трудился начальником сборочного цеха, заместителем директора по качеству.

Про детство и семью

– Я с детства любил возиться с железом. У меня всегда был велосипед, в 50–60-е годы довольно дефицитная вещь, а в 1961 году отец купил списанный «Москвич-401», и мы вдвоём его целый год восстанавливали, даже красили пылесосом «Ракета». До восьмого класса я учился в школе № 13, а потом сам решил перейти в 63-ю, она была физико-математической, я хотел как следует подготовиться к институту. Физику у нас вела преподаватель из КПтИ, она очень много рассказывала про вуз, поэтому я и хотел сюда поступить.

В Куйбышевском политехническом

В 1967 году я был зачислен в группу 1-М-1 механического факультета, на специальность 0501 «Станки и инструменты». Все пять лет был старостой, год – комсоргом. На физкультуре занимался конькобежным спортом, участвовал в мотогонках на льду, физически был довольно крепким парнем. Первые два года летом ездил в лагерь «Политехник», там мы жили в шатровых палатках и тренировались все вместе: конькобежцы, волейболисты и велосипедисты. Хорошо помню нашего тренера Светлицкого, он был старше всего лет на пять-шесть и не только «гонял», но и рассказывал нам очень много о международном спорте, об успехах спортсменов.

А потом пошла серьёзная учёба, мне больше всего нравилась математика, «начерталка», а потом сопромат и детали машин, для меня это были не проблемные предметы.

Первый курс окончил с одними пятёрками и получал повышенную стипендию – 43 рубля. Потом, правда, немного расслабился – получил тройку по философии у Дины Тихоновны, она же была председателем партбюро факультета.

Много занимался общественной работой, входил в состав комитета комсомола. Мне всё было интересно! Был, например, на концерте Высоцкого во Дворце спорта, а на следующий день он выступал у нас в институте, но туда я не попал. Наша группа во всём старалась быть лучшей. Мы выполняли всё, что требуется, участвовали во всех субботниках, нас уважал весь поток.

Политех научил меня очень многому – быть активным, целеустремлённым, работоспособным, общительным человеком.

Начало карьеры

На военной кафедре Политеха я получил лейтенантские погоны и, имея приличный балл за общественную работу, распределился в 1972 году в первой десятке. Попал на Средневолжский станкозавод в числе 15 выпускников нашего института. Мы все были инженерами-механиками, но, когда нас спросили, кто хочет работать в цехе, поднял руку только я. Девчонки из нашего выпуска пошли в конструкторы и плановики.

А у меня такой характер, что сидеть за кульманом я бы не смог. Год проработал на механическом участке сменным мастером, потом перешёл в сборочный цех. Мы делали несерийные спецстанки. Схема была такая: мастер был и пусконаладчиком на заводе, и «пускачом» на предприятии, куда этот станок поставляли. Я объездил половину Сибири, потому что станки наши стояли по всему Советскому Союзу. Бывал в заграничных командировках в странах соцлагеря и даже в Ираке и в ФРГ. Мы готовились к сертификации в ЕЭС, и нам надо было доводить нашу продукцию до европейских стандартов.

Были разные предприятия, разные возможности, разные условия. Например, в Прибалтике, в городе Мажейкяе, был завод по производству валиков для стиральных машин. Что он из себя представлял? Всё оборудование – 15 станков. Директор утром приезжал, снимал замок, запускал рабочих в цех, а вечером запирал завод на замок и ехал домой. Туда мы отправили станок с гидрокопировальным суппортом, который эти валики тащил как гвозди.

«Станочные» премудрости

Однажды я начал осваивать совершенно особую квалификацию – шабрение. Шабровка применяется только в станкостроении и ещё в производстве штампов. Это ручная работа с поверхностями, очень скрупулёзная и сложная операция. У меня порой не хватало терпения, но я всё равно научился шабрить. В нашем деле это необходимая процедура. Дело в том, что при сопряжении двух деталей во время трения между ними возникает диффузия металла. Для того чтобы одна деталь на станке не прилипала к другой, их шабрят. Поэтому каждый станок у нас – индивидуальный. Нельзя снять ползушку с одного и поставить её на другой. Деталь надо обязательно пришабрить, вогнать клин и так далее. Мы всё измеряем в микронах. Например, зазор после шабрения должен быть не более 0,003 миллиметра.

В стране и мире

Всегда считалось, что московский завод «Красный пролетарий» – флагман в отрасли станкостроения. Я много раз там бывал. Ну да, там робототехнические тележки ходили, подвозили заготовки. Но наш Средневолжский станкозавод, я считаю, был лучше. Мы спроектировали и сделали много уникальных станочных модификаций, высокоэффективных и передовых станков: 16-Б-16-П, а до этого – 1-А-616. Я возглавлял службу качества уже после того, как их прекратили выпускать. Так вот, нам приходили запросы из Дании и Бельгии, чтобы мы продали им эти станки для использования в колледжах и институтах в качестве учебных пособий. На этих станках работали и учились. Все современные методы в станкостроении были опробованы на наших станках.

На заводе сложилась такая практика. Когда станок проектировался, обязательно шло коллегиальное обсуждение возможностей этого станка. Приглашались

и производственники, и конструкторы других отделов, и инженеры. И каждый конструктор, который выносил на коллегиальный орган свои проекты, стремился привнести в них что-то новое и интересное.

Средневолжский станкозавод не произвёл ни одного станка, спроектированного за пределами предприятия. Мы реализовывали только свои разработки. У нас был мощный конструкторский отдел, который в последние годы возглавлял Павел Викторович Рубцов.

В 1880-х это был уже механический завод, выпускавший сельскохозяйственную технику и инвентарь: сеялки, плуги, конные молотилки, веялки, ручные прессы для маслобоек. Вскоре ассортимент продукции расширился до паровых машин и котлов, водяных колёс и турбин, гидравлических прессов, резервуаров и аппаратов для керосиновой и нефтяной промышленности и… пароходов. В 1886 году завод перешёл в собственность купца Павла Журавлёва. А в начале 1918 года из Нижнего Новгорода в Самару перенесли механические автомастерские 12-й армии Северного фронта. Под их размещение были отданы бывшие корпуса завода Бенке-Журавлёва. В октябре 1923 года возник Средневолжский машиностроительный завод имени ЦК металлистов. Он занимался ремонтом машин, станков, паровых котлов, разного рода двигателей и вообще механического оборудования. А в конце января 1926 года на заводе впервые началось производство металлорежущих станков. Первым устройством такого рода стал токарно-винторезный станок ТВ-155. В годы Великой Отечественной войны завод освоил выпуск токарно-винторезного станка 1615 и вскоре модернизировал его, доведя скорость шпинделя до 1000 оборотов в минуту.

/ В октябре 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Средневолжский станкостроительный завод награждён орденом Трудового Красного Знамени.

/ В 1960 году на заводе был освоен выпуск первого в стране токарно-винторезного станка особо высокой точности модели 1В616. Этому станку одному из первых

в стране присвоен государственный Знак качества.

/ В 1969 году на заводе впервые начат серийный выпуск токарного станка с числовым программным управлением модели 1А616Ф3. А в 1976 году СВСЗ награждён орденом Октябрьской Революции за большой вклад в создание нового высокоэффективного оборудования, за достигнутые трудовые успехи в выполнении плановых заданий и социалистических обязательств.

/ В конце 1980-х заказов на станки стало мало, часть помещений пустовало, многих сотрудников сократили. Тогда завод постепенно расформировали, потом он и вовсе переехал с волжской набережной.